800年の伝統を守り続ける 黒谷和紙

800年の伝統を守り続ける黒谷和紙は、京都府指定無形文化財とされています。 黒谷和紙会館では、和紙加工品の販売の他、紙すき体験(要予約)ができるほか、工房や資料室の見学も可能。 谷を流れる黒谷川のせせらぎ、かじかの鳴く声、秋にはもみじやイチョウのじゅうたん。自然豊かな黒谷へぜひ一度足を運んでみて下さい。

黒谷和紙とは

黒谷和紙は京都府綾部市黒谷町・八代町と、その周辺地域で作られた紙です。

良質な楮(こうぞ)を原材料として、職人により「手漉き」(てすき)で、

一枚一枚が丁寧に作られます。

黒谷和紙は丈夫で強く、長持ちするのが特長です。

大正時代には政府から日本一強い紙として認められ、乾パンを入れる袋としても重用されました。

強くて破れにくく、長期保存にも適した和紙

黒谷和紙はとても丈夫で、力を入れても破れにくい特長があります。

強靱な和紙は日常生活の中に欠かせないものとして、古くから提灯、和傘、障子、包装などに活用されてきました。

また、京の都に近い産地であったことから、京呉服に関連した値札、渋紙、たとう紙など、京都の伝統産業を支える存在でもありました。

長期の保存にも耐えられることから、1994年(平成6年)に世界遺産として登録された元離宮二条城(京都市)の障子など、文化財にも使用されてきました。

伝統の「手漉き」の技法を守る

良質の楮(こうぞ)を原料として、原料の処理から加工までのほとんどの工程を手作業で行うことにより、黒谷和紙は丈夫な紙となります。

特に紙漉きの工程は「手漉き」(てすき)にこだわり、職人の手で一枚一枚、しっかりと漉き上げています。

全国的には安価でスピーディな「機械漉き」が進みましたが、黒谷では豊かな自然と清流の中で、機械化とは対極にある希少で素朴な和紙を育み続けています。

1983年(昭和58年)には、その技法が京都府指定無形文化財に指定されました。

伝統工芸 黒谷和紙の返礼品はこちら

-

- 常

- ギフト包

- 別送

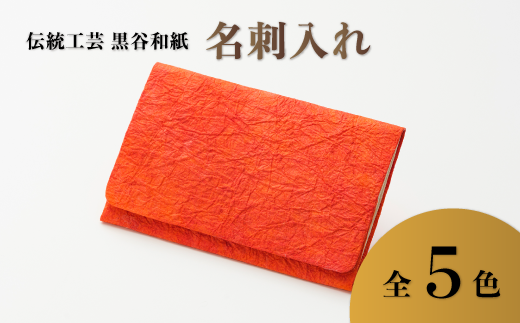

伝統工芸 黒谷和紙 名刺入れ(全5色)【 和紙 京都 綾部 贈り物…

10,000 円

800年以上の歴史と伝統を受け継ぐ職人達の心のこもった和紙製品

-

- 常

- ギフト包

- 別送

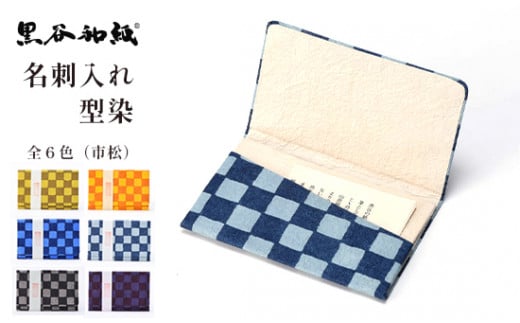

伝統工芸 黒谷和紙 名刺入れ(全6色)【 和紙 京都 綾部 贈り物…

15,000 円

800年以上の歴史と伝統を受け継ぐ職人達の心のこもった和紙製品

-

- 常

- ギフト包

- 別送

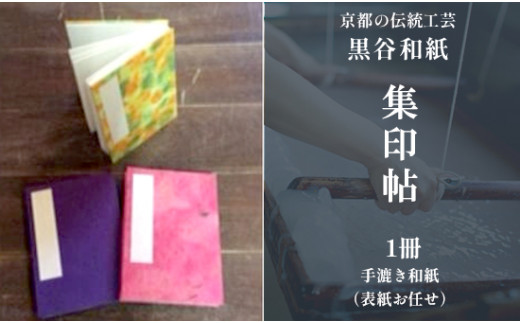

伝統工芸 黒谷和紙 集印帖 1冊 手漉き和紙 表紙お任せ 【 和紙 …

19,000 円

800年以上の歴史と伝統をを受け継ぐ職人達の心のこもった和紙製品す。

-

- 常

- ギフト包

- 別送

伝統工芸 黒谷和紙扇子 雪花絞り(全5色)【 和紙 扇子 京都 綾…

31,000 円

800年以上の歴史と伝統を受け継ぐ職人達の心のこもった和紙製品

-

- 常

- ギフト包

- 別送

伝統工芸 黒谷綜布ストール 草木染 絞り(全2色)【 和紙 京都 …

181,000 円

800年以上の歴史と伝統を受け継ぐ職人達の心のこもった和紙製品

-

- 常

- ギフト包

- 別送

伝統工芸 黒谷綜布ストール(全5色)【 和紙 京都 綾部 贈り物 …

116,000 円

800年以上の歴史と伝統を受け継ぐ職人達の心のこもった和紙製品